Жизнь хороша!

Решил выложить к новому году, пусть даже и не совсем в том виде, в котором планировал изначально. Потом возможно продолжим тему.

Поскольку эпоха пара началась несколько раньше, чем эпоха бездымного пороха, ребятам, увлекающимся стимпанком не лишним было бы узнать об оружии на дымном (черном) порохе.

Напомню, что бездымный порох был изобретен в 1884 году Полем Вьелем и первое армейское оружие под него было принято на вооружение только в 1888 году (французская винтовка Лебель образца 1886 года. Затем все бросились догонять Францию, в 1887 году Нобель патентует кордит и заверте.... Но это уже другая история.

Если говорить об этом периоде в реальной истории, то следует рассматривать период где то с середины 50-х до конца 80-х 19 века.

В это время бурно развивалась железная дорога, пароходы начали играть роль в военном деле, постепенно обрастая броней и огромными пушками, появлялись паровые трамваи, омнибусы, паровые дирижабли. Становится более-менее заметной конкуренция паровым двигателям со стороны двигателей внутреннего сгорания, пока еще несовершенные и ненадежные, но относительно легкие, если сравнивать с паровыми машинами (с учетом котла и запаса воды). Это тоже совершенно другая история, не особо относящаяся к рассматриваемому вопросу, просто чтобы парой слов обрисовать, насколько это интересный период.

Итак, начнем с 1850 и закончим 1888.

Начнем с длинноствольного оружия. Про короткоствол обещает рассказать товарищ Дворовый Кот. Как только он это сделает - здесь появится ссылка)

Пожалуй, начнем обзор с армейского оружия.

В 1850 году почти все армии мира использовали дульнозарядное оружие, либо нарезное под саморасширяющиеся пули (Минье, Притчета, Монтгомери-Дельвиня или Нортона), либо вовсе гладкоствольное у наиболее отсталых и замшелых. Так, по состоянию на 1853 год процент нарезных ружей под саморасширяющиеся пули составлял около 50 в британской армии, около 30 у французов и всего 4-5% в российской.

Картинка для привлечения внимания, знаменитая "тонкая красная линия", крымская война.

много текста и картинок

Часть этих винтовок были новыми, выпускавшимися сразу нарезными, часть были переделаны из старых гладкоствольных ружей путем нарезки стволов. Переделанные ружья были заметно хуже - калибр был больше, но стрелять приходилось несколько ослабленным зарядом из-за того, что нарезы ослабляли ствол. В результате начальная скорость пули была невысокой (заметно ниже, чем у гладкоствола, тут еще играла роль возросшая масса продолговатой пули), но точность стрельбы - уже заметно больше. Еще оставались на вооружении штуцера, некоторое количество крепостных ружей. Это опять же лежит несколько в стороне - штуцера по сути были устаревшим оружием, крепостные ружья почти потеряли свою актуальность.

Скорострельность дульнозарядных винтовок зависела в основном от выучки стрелка и могла достигать 4-6 выстрелов в минуту (повысилась по сравнению с кремневыми ружьями из-за использования капсюлей, хотя и незначительно и обычно составляла 3-4 выстрела в минуту, рекорд - 8 выстрелов в минуту, причем прицельно, принадлежит англичанам), дальность прицельной стрельбы - около 400-500 метров (о дальности прицельной стрельбы чуть ниже).

Интересен тот факт, что боеприпасы для этих винтовок (конкретно Enfield Pattern 1853 rifle-musket) послужили поводом для сипайского восстания - слухи о том, что бумажные патроны (ни в коем случае не металлические патроны) пропитаны смесью коровьего и свиного сала зажгли сердца как мусульман, так и индуистов. Поскольку для выстрела необходимо было зубами (! внимание! это может привести к потере зуба или зубов, если они у вас не слишком крепкие) разорвать бумажную оболочку патрона, то есть взять в рот жир харамного для мусульман или священного для индуистов животного, резня получилась лютая.

В прусской армии на вооружении стояла винтовка Дрейзе, казнозарядное оружие под бумажный патрон, не самое надежное, но по сравнению с дульнозарядным оружием - революционное. Скорострельность и дальность стрельбы настолько превосходили старые ружья, что в битве при Садове пруссаки разбили австрийскую армию, нанеся австрийцам чудовищные потери именно ружейным огнем - это одна из немногих битв того периода, в которой потери от ружейного огня были в разы больше, чем от пушек. Интересно, что на перевооружение прусской армии никто не обращал особого внимания очень долго - принята на вооружение винтовка Дрейзе была в 1848 году, применена на практике аж в 65. Периодически можно прочитать сказки насчет того, что это было настолько секретное оружие, что о нем никто не знал, но это сказка. Знали, но не обращали особого внимания, как, впрочем и на многие другие новшества.

Патрон для винтовки Дрейзе - бумажная гильза, капсюль размещен на донце пули, накалывался длинной иглой, которая пробивала патрон под действием мощной пружины. Иглы часто ломались, поэтому каждый прусский зольдат носил с собой как минимум одну запасную.

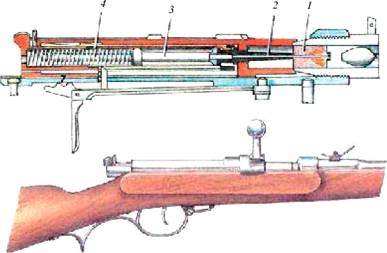

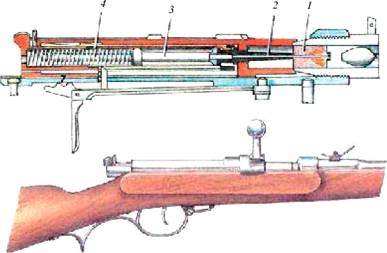

Устройство игольчатой винтовки системы Дрейзе: 1 — патрон; 2 — игла; 3 — ударник; 4 — пружина. Положение частей показано в момент выстрела.

Французы сразу же после битвы при Садове ответили винтовкой системы Шапссо, тоже игольчатой.

В отличие от винтовки Дрейзе капсюль вклеивался в заднюю часть патрона, игла была короче и толще, соответственно уже почти не ломалась.

Инструкция по снаряжению патронов для винтовки Шапссо

Интересно, что французам Дрейзе предлагал свою винтовку задолго до пруссаков.

Носимый запас патронов доходил до 60 штук, обычно этого хватало на битву, хотя в битве при Садове у передовых частей пруссаков был истрачен полностью.

Игольчатые винтовки в Европе оставались на вооружении до середины 70-х годов, хотя к тому времени были уже устаревшим, как морально, так и технически, оружием.Часть из них впоследствии переделывалась для использования с металлическим патроном, но в целом их время уже прошло.

Скорострельность винтовки Дрейзе - до 10 выстрелов в минуту у умелого стрелка, прицельная дальность - уже до 600 метров.

Из винтовки Шапссо можно было стрелять почти в полтора раза чаще и почти вдвое дальше - вот оно влияние высокоскоростной (относительно Дрейзе) пули с большой поперечной нагрузкой.

Если посмотреть на патрон к винтовке Дрейзе и Шапссо, то видно, что патрон для Шапссо значительно длиннее, калибр значительно меньше, то есть тенденция к снижению калибра винтовок уже заметна невооруженным глазом.

Понятно, что на максимальной прицельной дальности попасть по одиночной цели почти нереально, но прицельной дальностью армейского оружия на тот момент была дальность стрельбы по групповым целям. Это важный момент - не стоит писать, что кто-то из героев поражает одного за другим врагов на дальности близкой к заявленной прицельной для армейского оружия. Это нереально, если он не Боб Манден или Джерри Микулек, например).

При этом нужно отметить интересный момент - в гражданской войне в Америке вовсю применялось оружие под металлический унитарный патрон, револьверы, магазинные винтовки и даже пулеметы (с ручным приводом правда), но основным оружием пехоты был гладкоствольный дульнозарядный мушкет Спрингфилд образца 43 года и английский нарезной мушкет Энфилд 53 года. Доля армейского (не путать с личным, купленным на свои деньги) оружия под металлический унитарный патрон была не очень велика, а на начальном этапе войны прямо-таки ничтожна.

Еще стоит отметить очень интересную винтовку под бумажный патрон - Шарпс.

Винтовка была предназначена для использования с бумажным патроном. Затвор открывался вниз, патрон вкладывался в ствол до утыкания пули в нарезы, при закрывании затвора дно патрона срезался. Воспламенение пороха от капсюля, надевавшегося на бранд-трубку..

В некоторых версиях винтовки использовалась пистонная лента.

Весьма оригинальным решением было плавающее уплотнительное кольцо, заменившее в 53 году уплотнительное кольцо из платины.

Впоследствии винтовку переделали под унитарный патрон, использовались патроны от 45-70 до 50-110 (где первая цифра - калибр в сотых долях дюйма, вторая - заряд пороха в гранах).

Шарпсы считались очень точным оружием, из шарпсов на дымном порохе американцы до сих пор соревнуются в стрельбе на 1000 ярдов (910м).

мишень с соревнований, правда дистанция всего 200 ярдов и шарпс более поздний

Ну и картинка от индейцев по поводу сделанного из Шарпса калибра 50-110 рекордного выстрела от Билли Диксона, как без этого.

Не стоит забывать винтовку Витворта. Дульнозарядная, капсюльная, но если вы хотите использовать снайпера-профессионала, способного попасть в человека на дистанции в 1000 шагов, а то и ярдов, ваш выбор - Витворт. Ну или Шарпс.

icedearth.diary.ru/?editpost&postid=206520837 - про Витворт.

Очень долго оружие под унитарный патрон не могло превзойти Витворты по точности, так что не забывайте про это крайне интересное оружие.

Скорострельность Витворта была ниже, чем у оружия под пули минье, а вот дальность стрельбы - заметно выше. Если посмотреть видяшки по ссылке выше, то можно получить представление о том, насколько опасным могло быть это оружие в умелых руках даже без использования оптики.

Шарпс под бумажный патрон был скорострельнее, но попасть по одиночному человеку на дистанции более 700-800 метров было очень трудно.

Появление металлических патронов заметно увеличило эффективность Шарпсов - возросла и дальность прицельной стрельбы и скорострельность.

В промежутке между оружием под унитарный патрон и револьверными ружьями стоит упомянуть цепные ружья.

Первым вспомним цепное ружье Триби, предложенное в 1854 году английской армии для замены дульнозарядных мушкетов.

Видео как обычно на буржуйском, поэтому краткое пояснение к оному видео.

Ружье .54 калибра (13,7 мм), нарезное.

Позади ствола была расположена цепь из 14 зарядных камор. Принцип заряжания тот же, что и у ранних револьверов - на бранд-трубку надеваем капсюль, в камору насыпаем порох, запрессовываем пулю. Камора заряжена.

Для стрельбы необходимо было повернуть рычаг, расцепляя ствол и камору, взвести курок, одновременно перемещая новую камору на ось ствола, снова повернуть рычаг, чтобы ствол "наделся" на камору (необходимо для предотвращения прорыва пороховых газов между каморой и стволом). Преимуществом перед барабанными ружьями можно назвать то, что расстояние между каморами довольно большое, прорыва газов почти нет. Воспламенений пороха в соседних каморах на испытаниях не было, хотя этого представители армии опасались больше всего. Было выпущено всего три экземпляра, которые были переданы армии для испытаний.

Темп стрельбы был значительно выше, чем у дульнозарядных мушкетов, перезарядка занимала очень много времени. На вооружение винтовку Триби не приняли, сочтя ее слишком сложной и ненадежной.

Интересно, что в 1866 Генри Джоселин получил патент на револьвер, работавший примерно по тому же принципу (вместо барабана была бесконечная цепь), где каморы заряжались уже патронами бокового воспламенения.

Как и с ружьем Триби не сработало.

У французов тоже было цепное ружье, но о нем чуть позже, потому как оно уже было под унитарный патрон.

Перейдем к оружию под унитарный металлический патрон.

Эксперименты с унитарными патронами начались еще в начале 19 века, Пете предлагал унитарный патрон (очень похожий на современный охотничий) еще Наполеону, но не срослось. Первыми массовыми патронами стали патроны с боковым воспламенением Лефоше, изобретенные в 1836 году. Применялись в револьверах, в длинноствольном оружии - очень ограниченно. К началу 70-х годов практически вышли из употребления. Тем не менее, про них тоже не стоит забывать, хотя бы в "устаревших" револьверах.

История более привычных и удобных патронов кольцевого воспламенения начинается с 1856 года, когда Берингер развивает идею Флобера, увеличив гильзу флоберовского патрона и разместив в ней пороховой заряд.

Именно синтез идей Берингера и Уолтера Ханта (изобретатель, продавший патент подствольного магазина, реактивных пуль и рычажного затвора льюису Дженнигсу, сделавшему на этой основе винтовку, в которой пули с зарядом пороха подавались в ствол с помощью рычажного механизма и запирались затвором, впоследствии усовершенствованным в винтовке Генри, а капсюли надевались на бранд-трубку отдельно) позволил создать винтовку Генри, правда не сразу. Генри, практически разорившись на производстве винтовок Дженнингса/Генри перепродал патент Смиту и Вессону, которые вместо винтовки начинают выпуск пистолета Вулканик.

Проблемой Вулканика, из-за которой он, что называется, не взлетел были как раз патроны.

Патроны были слишком слабыми и в результате пистолет не выдерживал конкуренции с капсюльными револьверами с раздельным заряжанием, таких как Кольт Патерсон или Валкер или шпилечными револьверами Лематта. Даже пистолет .41 калибра с 8-ми дюймовым стволом был откровенно слабым оружием.

Чуть позже, практически одновременно, Генри и Смит с Вессоном начинают выпуск довольно мощных патронов 44 калибра. Это на мой взгляд и стоит считать началом эпохи.

Под эти патроны начали выпускать оружие, быстро завоевавшее популярность и впоследствии ставшее культовым.

В 1860 году Генри начинает выпуск винтовки с подствольным магазином и затвором со скобой, логическое развитие пистолета Вулканик и винтовки Дженнингса.

Винтовка Генри под не слишком мощный (дульная энергия около 750 джоулей), но довольно удачный патрон, выпуск которой начался в 1860 году, была магазинной, довольно удобной и надежной. Не слишком высокое убойное действие компенсировалось скорострельностью - 16 зарядный магазин и скоба Генри (которая по сути изобретена не им) обеспечивали невероятный темп стрельбы. Фактическая скорострельность с учетом перезарядки подствольного магазина могла достигать 28 выстрелов в минуту, темп стрельбы зависел только от стрелка и, поверьте, умелые стрелки выпускали все 16 патронов чуть ли не в темпе автомата.

Впоследствии это оружие, претерпев некоторые изменения, приобрело всемирную известность под названием винчестера (по фамилии Оливера Винчестера, владельца компании, в которой работал Генри и которая приобрела патент и все права на Вулканик у Смита и Вессона).

Несмотря на удачную конструкцию, официально на вооружение американской армии Генри/Винчестер так и не поступил (за исключением отдельных штатов), поскольку патрон для армии был все же слабоват. Армейцам хотелось большего.

Ответом стала винтовка и карабин (чуть позже, чем винтовка) Спенсера

под довольно мощный (по сравнению с .44 Генри) патрон ,56/56 Спенсер

7-ми зарядный магазин в прикладе был не так вместителен, как подствольный магазин в винчестере, но тоже позволял очень быстро выстрелить 7 раз подряд. Зато магазин в Спенсере был съемный и поменять его было делом недолгим, в отличие от перезарядки подствольного магазина.

.

.

Винтовка Спенсера с принадлежностями: сумка с магазинами, магазин, штык в чехле. Карабин был заметно короче, поставлялся без штыка.

Опытные пользователи носили с собой чехлы на 8 магазинов + 1 магазин в прикладе, получая боезапас готовых к стрельбе патронов в 63 штуки, что, впрочем, не мешало носить собой еще больше патронов, если здоровье позволяло. Напомню, что каждый патрон весил около 35 граммов.

Всего за годы гражданской войны армия Союза получила около 95 тысяч винтовок и карабинов, произведенных как собственно фирмой Спенсера, так и по лицензиям, с небольшими изменениями.

Нужно отметить, что Спенсеры производились в разных калибрах - от .40/56 до 56/56. Вторая цифра - это диаметр гильзы над рантом, первая - диаметр дульца. Диаметр пули был немного меньше. Снаряжались патроны, в зависимости от фирмы производителя, пулями немного отличавшимися по весу и форме, поэтому баллистика патронов разных производителей могла несколько отличаться.

Для охотников выпускались даже дробовые версии патронов, вплоть до .40.

Дробовые патроны, кстати, очень интересны по исполнению - вместо пули в гильзу вставлялся деревянный тонкостенный контейнер с очень мелкой дробью.

В 1865 году фирма Спенсер была продана, причем неоднократно, окончательным владельцем стал Винчестер, использовавший производственные мощности Спенсера для производства своих собственных моделей. На этом история производства "Спенсеров" заканчивается.

Интересно, что впоследствии армия США перешла на однозарядные Спрингфилды 1873 года. Ну а потом уже частично перевооружились на Ремингтон-Ли, в девичестве Ли-Метфорд (о которой чуть позже), хотя и под другой патрон.

Европа в это время все еще развлекалась с дульнозарядным оружием.

Англичане спохватились аж в 67 году, одним из пионеров в Англии стал патрон Боксера .577 калибра. Выбор калибра был обусловлен тем, что патрон предназначался для использования в переделанных дульнозарядных винтовках Энфилд. Переделка заключалась в том, что на винтовки устанавливался откидной затвор системы Снайдера. Впоследствии название затвора распространилось на патрон и он стал именоваться .577 Снайдер.

Первоначально изготавливался из лакированной бумаги с латунным донцем, затем гильза стала полностью латунной.

Скорострельность Снайдер-Энфилдов возросла до 10-12 выстрелов в минуту, дальность и точность стрельбы выросли незначительно. Эти винтовки состояли на вооружении британской армии аж до 1901 года, хотя с 1888 года постепенно выводились в резерв (оставаясь на вооружении территориальных подразделений) в связи с принятием на вооружение винтовки Ли-Метфорд, и Мартини-Энфилда.

Снайдер-Энфилд.

Мартини-Энфилд первоначально выпускались под патрон уменьшенного калибра .577/450 Martini–Henry (здесь .450 - калибр пули, .577 - диаметр гильзы в дюймах, гильза бутылочной формы). На картинке - второй и третий слева. Первый - .577 снайдер.

После того, как в 1888 году был создан патрон .303, первоначально использовавшийся с дымным порохом, Мартини-Энфилды выпускались уже .303 калибра (7.62 мм). На предыдущей картинке - крайне правый.

Пуля с медной оболочкой позволяла использовать маленький (по тем временам) калибр, ее не срывало с нарезов, как свинцовую. Это позволило увеличить начальную скорость пули, соответственно дальность и точность стрельбы. Был еще экспериментальный патрон .403, но он так и остался экспериментальным. 303 понравился военным намного больше.

И вот тут уже разделение на военные и охотничьи боеприпасы поперло полным ходом. Охотникам нужно было останавливающее действие, позволяющее надеяться на то, что второго выстрела по крупному зверю не понадобится, а военным большая дальность стрельбы.

Но это уже конец рассматриваемого периода.

Ли-Метфорд (первая английская магазинная винтовка) создавалась под патрон .577/450 Martini–Henry, но к моменту принятия на вооружение в 88 году уже был готов .303 патрон и в калибре .450 была выпущена небольшая партия (для испытаний).

Тем же путем пошли в России, переделав старые винтовки под унитарный патрон (сначала была предпринята попытка переделки дульнозарядного оружия в игольчатые ружья, но к счастью вовремя спохватились и оценили возможности унитарного патрона центрального воспламенения.

В результате на вооружение были приняты винтовки Баранова и Кринка калибром 15.24 мм (6 линий).

Надо сказать, что патрон Кринка был неудачным. Слишком большой калибр, слишком короткая пуля и небольшой заряд пороха в результате дали небольшую дальность прицельной стрельбы и весьма посредственную точность. На деле даже хуже, чем Снайдер-Энфилд. К счастью на вооружение русской армии поступили винтовки Бердана, которые практически не уступали современным им винтовкам европейских государств. К сожалению, замена шла довольно медленно и в результате винтовки Баранова, официально замененные винтовками сначала Кринка, а затем Бердана, применялись в войне с Турцией 77-78 года.

Возможностей снайперской стрельбы российская армия на тот момент не осознала, поэтому с повышением точности и дальнобойности никто не заигрывал.

Собственно, вплоть до 1891 года, когда на вооружение была принята знаменитая Мосинка, винтовка Бердана была основным и практически единственным армейским оружием в России.

У немцев ситуация была похожа на то, что творилось в Англии.

В 77 году была принята на вооружение однозарядная винтовка под унитарный патрон (довольно удачный) калибра 11 мм с длинной (60 мм) гильзой бутылочной формы. В 84 году модернизирована - приспособлен 8-ми зарядный трубчатый подствольный магазин, выпускалась так же модель для пограничников под ослабленный и укороченный патрон.

в 88 году заменена на Gewehr 88, о котором все уже и так знают.

Похожая ерунда творилась со всеми европейскими армиями.

Теперь об интересных образцах, которые не пошли в серию.

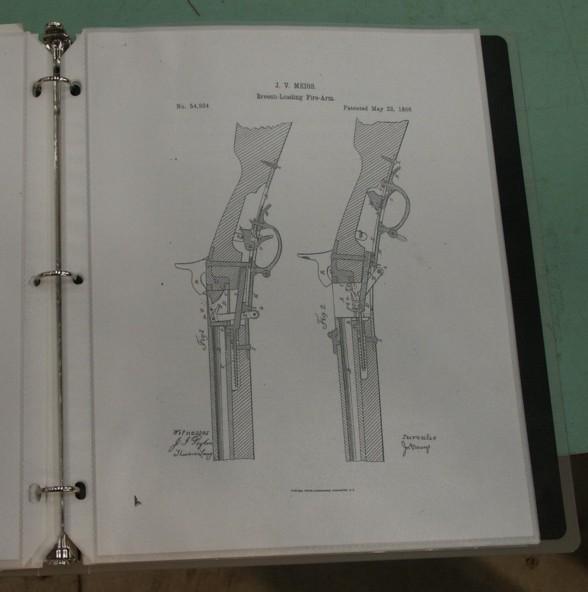

U.S. patent No, 54934 issued May 22, 1866

Это мало кому о чем-нибудь говорит, кроме американских же любителей огнестрела. Это номер патента одного из самых уникальных ружей 19 века.

Итак, господа, позвольте вам представить оружие, опередившее свое время. Не то чтоб чудовищно, но все же.

Один американский любитель оружия пишет: Наше замечательное правительство запрещает нам полностью автоматическое оружие, мол очень быстро стреляет и слишком многозарядное. При этом они наивно думают, что это касается только современного оружия. Интересно, что бы они сказали, еслиб узнали про винтовку .50 калибра с 50 зарядным магазином, способную выстрелить в умелых руках 50 раз за 19 секунд при довольно быстрой смене магазина? Скукожились и стали звать мамочку?

Думаю да, прогибиционисты всего мира впали бы в состояние бурного возмущения и нервенной дрожи, случись им увидеть это чудо. К сожалению, в живую эту винтовку (официально - карабин) увидеть можно только с очень большим трудом. Меггс собрал всего лишь три экземпляра-прототипа для испытаний, проводившихся американской армией. Поэтому те, кто боятся оружия могут выдохнуть, а мы с вами, товарищи любители огнестрела, посмотрим на действительно уникальное оружие и немного поглотаем слюни.

Итак, казнозарядный карабин капитана Исайи Мегса с серийным номером 2.

На испытаниях из такого ружья было сделано 38000 выстрелов, максимальная скорострельность 50 выстрелов за 19 секунд.

Ни одной задержки и осечки не было.

50-ти зарядный трубчатый магазин (пять направляющих по 10 патронов в каждой) размещался в прикладе и шейке приклада карабина.

Перезаряжание осуществлялось поворотом рычага, на котором был размещен спусковой крючок и спусковая скоба

Вот этим рычагом осуществлялся поворот механихма магазина для подачи следующих десяти патронов.

собственно магазин

Мушка и художественные излишества

Еще один экземпляр

Фотография чертежа из патента.

Цепное ружье Гай и Гикотт

Интересная система, в которой в бесконечную цепь с зарядными каморами, игравшую ту же роль, что цепь в упомянутом выше "револьвере" Джоселина заряжались унитарные патроны. Патроны были слабые, малого калибра, зато их было ОЧЕНЬ много.

Цепь проходила и через весь приклад, всего в нее можно было зарядить до 80 патронов.

Большой магазин и высокая (для того времени) скорострельность вызвали интерес к этому оружию, но слабый патрон (такой использовался в дамских револьверах) даже при длинном стволе не позволял цепному ружью стать серьезным оружием.

В дополнение к ружью был выпущен пистолет с гораздо меньшим количеством зарядов, практического интереса уже почти не представлявший - на фоне револьверов он выглядел бледно, да и удобство использования было весьма сомнительно.

На этом наш КРАТКИЙ обзор можно считать законченным, спасибо за внимание)

С новым годом, любители оружия!

Поскольку эпоха пара началась несколько раньше, чем эпоха бездымного пороха, ребятам, увлекающимся стимпанком не лишним было бы узнать об оружии на дымном (черном) порохе.

Напомню, что бездымный порох был изобретен в 1884 году Полем Вьелем и первое армейское оружие под него было принято на вооружение только в 1888 году (французская винтовка Лебель образца 1886 года. Затем все бросились догонять Францию, в 1887 году Нобель патентует кордит и заверте.... Но это уже другая история.

Если говорить об этом периоде в реальной истории, то следует рассматривать период где то с середины 50-х до конца 80-х 19 века.

В это время бурно развивалась железная дорога, пароходы начали играть роль в военном деле, постепенно обрастая броней и огромными пушками, появлялись паровые трамваи, омнибусы, паровые дирижабли. Становится более-менее заметной конкуренция паровым двигателям со стороны двигателей внутреннего сгорания, пока еще несовершенные и ненадежные, но относительно легкие, если сравнивать с паровыми машинами (с учетом котла и запаса воды). Это тоже совершенно другая история, не особо относящаяся к рассматриваемому вопросу, просто чтобы парой слов обрисовать, насколько это интересный период.

Итак, начнем с 1850 и закончим 1888.

Начнем с длинноствольного оружия. Про короткоствол обещает рассказать товарищ Дворовый Кот. Как только он это сделает - здесь появится ссылка)

Пожалуй, начнем обзор с армейского оружия.

В 1850 году почти все армии мира использовали дульнозарядное оружие, либо нарезное под саморасширяющиеся пули (Минье, Притчета, Монтгомери-Дельвиня или Нортона), либо вовсе гладкоствольное у наиболее отсталых и замшелых. Так, по состоянию на 1853 год процент нарезных ружей под саморасширяющиеся пули составлял около 50 в британской армии, около 30 у французов и всего 4-5% в российской.

Картинка для привлечения внимания, знаменитая "тонкая красная линия", крымская война.

много текста и картинок

Часть этих винтовок были новыми, выпускавшимися сразу нарезными, часть были переделаны из старых гладкоствольных ружей путем нарезки стволов. Переделанные ружья были заметно хуже - калибр был больше, но стрелять приходилось несколько ослабленным зарядом из-за того, что нарезы ослабляли ствол. В результате начальная скорость пули была невысокой (заметно ниже, чем у гладкоствола, тут еще играла роль возросшая масса продолговатой пули), но точность стрельбы - уже заметно больше. Еще оставались на вооружении штуцера, некоторое количество крепостных ружей. Это опять же лежит несколько в стороне - штуцера по сути были устаревшим оружием, крепостные ружья почти потеряли свою актуальность.

Скорострельность дульнозарядных винтовок зависела в основном от выучки стрелка и могла достигать 4-6 выстрелов в минуту (повысилась по сравнению с кремневыми ружьями из-за использования капсюлей, хотя и незначительно и обычно составляла 3-4 выстрела в минуту, рекорд - 8 выстрелов в минуту, причем прицельно, принадлежит англичанам), дальность прицельной стрельбы - около 400-500 метров (о дальности прицельной стрельбы чуть ниже).

Интересен тот факт, что боеприпасы для этих винтовок (конкретно Enfield Pattern 1853 rifle-musket) послужили поводом для сипайского восстания - слухи о том, что бумажные патроны (ни в коем случае не металлические патроны) пропитаны смесью коровьего и свиного сала зажгли сердца как мусульман, так и индуистов. Поскольку для выстрела необходимо было зубами (! внимание! это может привести к потере зуба или зубов, если они у вас не слишком крепкие) разорвать бумажную оболочку патрона, то есть взять в рот жир харамного для мусульман или священного для индуистов животного, резня получилась лютая.

В прусской армии на вооружении стояла винтовка Дрейзе, казнозарядное оружие под бумажный патрон, не самое надежное, но по сравнению с дульнозарядным оружием - революционное. Скорострельность и дальность стрельбы настолько превосходили старые ружья, что в битве при Садове пруссаки разбили австрийскую армию, нанеся австрийцам чудовищные потери именно ружейным огнем - это одна из немногих битв того периода, в которой потери от ружейного огня были в разы больше, чем от пушек. Интересно, что на перевооружение прусской армии никто не обращал особого внимания очень долго - принята на вооружение винтовка Дрейзе была в 1848 году, применена на практике аж в 65. Периодически можно прочитать сказки насчет того, что это было настолько секретное оружие, что о нем никто не знал, но это сказка. Знали, но не обращали особого внимания, как, впрочем и на многие другие новшества.

Патрон для винтовки Дрейзе - бумажная гильза, капсюль размещен на донце пули, накалывался длинной иглой, которая пробивала патрон под действием мощной пружины. Иглы часто ломались, поэтому каждый прусский зольдат носил с собой как минимум одну запасную.

Устройство игольчатой винтовки системы Дрейзе: 1 — патрон; 2 — игла; 3 — ударник; 4 — пружина. Положение частей показано в момент выстрела.

Французы сразу же после битвы при Садове ответили винтовкой системы Шапссо, тоже игольчатой.

В отличие от винтовки Дрейзе капсюль вклеивался в заднюю часть патрона, игла была короче и толще, соответственно уже почти не ломалась.

Инструкция по снаряжению патронов для винтовки Шапссо

Интересно, что французам Дрейзе предлагал свою винтовку задолго до пруссаков.

Носимый запас патронов доходил до 60 штук, обычно этого хватало на битву, хотя в битве при Садове у передовых частей пруссаков был истрачен полностью.

Игольчатые винтовки в Европе оставались на вооружении до середины 70-х годов, хотя к тому времени были уже устаревшим, как морально, так и технически, оружием.Часть из них впоследствии переделывалась для использования с металлическим патроном, но в целом их время уже прошло.

Скорострельность винтовки Дрейзе - до 10 выстрелов в минуту у умелого стрелка, прицельная дальность - уже до 600 метров.

Из винтовки Шапссо можно было стрелять почти в полтора раза чаще и почти вдвое дальше - вот оно влияние высокоскоростной (относительно Дрейзе) пули с большой поперечной нагрузкой.

Если посмотреть на патрон к винтовке Дрейзе и Шапссо, то видно, что патрон для Шапссо значительно длиннее, калибр значительно меньше, то есть тенденция к снижению калибра винтовок уже заметна невооруженным глазом.

Понятно, что на максимальной прицельной дальности попасть по одиночной цели почти нереально, но прицельной дальностью армейского оружия на тот момент была дальность стрельбы по групповым целям. Это важный момент - не стоит писать, что кто-то из героев поражает одного за другим врагов на дальности близкой к заявленной прицельной для армейского оружия. Это нереально, если он не Боб Манден или Джерри Микулек, например).

При этом нужно отметить интересный момент - в гражданской войне в Америке вовсю применялось оружие под металлический унитарный патрон, револьверы, магазинные винтовки и даже пулеметы (с ручным приводом правда), но основным оружием пехоты был гладкоствольный дульнозарядный мушкет Спрингфилд образца 43 года и английский нарезной мушкет Энфилд 53 года. Доля армейского (не путать с личным, купленным на свои деньги) оружия под металлический унитарный патрон была не очень велика, а на начальном этапе войны прямо-таки ничтожна.

Еще стоит отметить очень интересную винтовку под бумажный патрон - Шарпс.

Винтовка была предназначена для использования с бумажным патроном. Затвор открывался вниз, патрон вкладывался в ствол до утыкания пули в нарезы, при закрывании затвора дно патрона срезался. Воспламенение пороха от капсюля, надевавшегося на бранд-трубку..

В некоторых версиях винтовки использовалась пистонная лента.

Весьма оригинальным решением было плавающее уплотнительное кольцо, заменившее в 53 году уплотнительное кольцо из платины.

Впоследствии винтовку переделали под унитарный патрон, использовались патроны от 45-70 до 50-110 (где первая цифра - калибр в сотых долях дюйма, вторая - заряд пороха в гранах).

Шарпсы считались очень точным оружием, из шарпсов на дымном порохе американцы до сих пор соревнуются в стрельбе на 1000 ярдов (910м).

мишень с соревнований, правда дистанция всего 200 ярдов и шарпс более поздний

Ну и картинка от индейцев по поводу сделанного из Шарпса калибра 50-110 рекордного выстрела от Билли Диксона, как без этого.

Не стоит забывать винтовку Витворта. Дульнозарядная, капсюльная, но если вы хотите использовать снайпера-профессионала, способного попасть в человека на дистанции в 1000 шагов, а то и ярдов, ваш выбор - Витворт. Ну или Шарпс.

icedearth.diary.ru/?editpost&postid=206520837 - про Витворт.

Очень долго оружие под унитарный патрон не могло превзойти Витворты по точности, так что не забывайте про это крайне интересное оружие.

Скорострельность Витворта была ниже, чем у оружия под пули минье, а вот дальность стрельбы - заметно выше. Если посмотреть видяшки по ссылке выше, то можно получить представление о том, насколько опасным могло быть это оружие в умелых руках даже без использования оптики.

Шарпс под бумажный патрон был скорострельнее, но попасть по одиночному человеку на дистанции более 700-800 метров было очень трудно.

Появление металлических патронов заметно увеличило эффективность Шарпсов - возросла и дальность прицельной стрельбы и скорострельность.

В промежутке между оружием под унитарный патрон и револьверными ружьями стоит упомянуть цепные ружья.

Первым вспомним цепное ружье Триби, предложенное в 1854 году английской армии для замены дульнозарядных мушкетов.

Видео как обычно на буржуйском, поэтому краткое пояснение к оному видео.

Ружье .54 калибра (13,7 мм), нарезное.

Позади ствола была расположена цепь из 14 зарядных камор. Принцип заряжания тот же, что и у ранних револьверов - на бранд-трубку надеваем капсюль, в камору насыпаем порох, запрессовываем пулю. Камора заряжена.

Для стрельбы необходимо было повернуть рычаг, расцепляя ствол и камору, взвести курок, одновременно перемещая новую камору на ось ствола, снова повернуть рычаг, чтобы ствол "наделся" на камору (необходимо для предотвращения прорыва пороховых газов между каморой и стволом). Преимуществом перед барабанными ружьями можно назвать то, что расстояние между каморами довольно большое, прорыва газов почти нет. Воспламенений пороха в соседних каморах на испытаниях не было, хотя этого представители армии опасались больше всего. Было выпущено всего три экземпляра, которые были переданы армии для испытаний.

Темп стрельбы был значительно выше, чем у дульнозарядных мушкетов, перезарядка занимала очень много времени. На вооружение винтовку Триби не приняли, сочтя ее слишком сложной и ненадежной.

Интересно, что в 1866 Генри Джоселин получил патент на револьвер, работавший примерно по тому же принципу (вместо барабана была бесконечная цепь), где каморы заряжались уже патронами бокового воспламенения.

Как и с ружьем Триби не сработало.

У французов тоже было цепное ружье, но о нем чуть позже, потому как оно уже было под унитарный патрон.

Перейдем к оружию под унитарный металлический патрон.

Эксперименты с унитарными патронами начались еще в начале 19 века, Пете предлагал унитарный патрон (очень похожий на современный охотничий) еще Наполеону, но не срослось. Первыми массовыми патронами стали патроны с боковым воспламенением Лефоше, изобретенные в 1836 году. Применялись в револьверах, в длинноствольном оружии - очень ограниченно. К началу 70-х годов практически вышли из употребления. Тем не менее, про них тоже не стоит забывать, хотя бы в "устаревших" револьверах.

История более привычных и удобных патронов кольцевого воспламенения начинается с 1856 года, когда Берингер развивает идею Флобера, увеличив гильзу флоберовского патрона и разместив в ней пороховой заряд.

Именно синтез идей Берингера и Уолтера Ханта (изобретатель, продавший патент подствольного магазина, реактивных пуль и рычажного затвора льюису Дженнигсу, сделавшему на этой основе винтовку, в которой пули с зарядом пороха подавались в ствол с помощью рычажного механизма и запирались затвором, впоследствии усовершенствованным в винтовке Генри, а капсюли надевались на бранд-трубку отдельно) позволил создать винтовку Генри, правда не сразу. Генри, практически разорившись на производстве винтовок Дженнингса/Генри перепродал патент Смиту и Вессону, которые вместо винтовки начинают выпуск пистолета Вулканик.

Проблемой Вулканика, из-за которой он, что называется, не взлетел были как раз патроны.

Патроны были слишком слабыми и в результате пистолет не выдерживал конкуренции с капсюльными револьверами с раздельным заряжанием, таких как Кольт Патерсон или Валкер или шпилечными револьверами Лематта. Даже пистолет .41 калибра с 8-ми дюймовым стволом был откровенно слабым оружием.

Чуть позже, практически одновременно, Генри и Смит с Вессоном начинают выпуск довольно мощных патронов 44 калибра. Это на мой взгляд и стоит считать началом эпохи.

Под эти патроны начали выпускать оружие, быстро завоевавшее популярность и впоследствии ставшее культовым.

В 1860 году Генри начинает выпуск винтовки с подствольным магазином и затвором со скобой, логическое развитие пистолета Вулканик и винтовки Дженнингса.

Винтовка Генри под не слишком мощный (дульная энергия около 750 джоулей), но довольно удачный патрон, выпуск которой начался в 1860 году, была магазинной, довольно удобной и надежной. Не слишком высокое убойное действие компенсировалось скорострельностью - 16 зарядный магазин и скоба Генри (которая по сути изобретена не им) обеспечивали невероятный темп стрельбы. Фактическая скорострельность с учетом перезарядки подствольного магазина могла достигать 28 выстрелов в минуту, темп стрельбы зависел только от стрелка и, поверьте, умелые стрелки выпускали все 16 патронов чуть ли не в темпе автомата.

Впоследствии это оружие, претерпев некоторые изменения, приобрело всемирную известность под названием винчестера (по фамилии Оливера Винчестера, владельца компании, в которой работал Генри и которая приобрела патент и все права на Вулканик у Смита и Вессона).

Несмотря на удачную конструкцию, официально на вооружение американской армии Генри/Винчестер так и не поступил (за исключением отдельных штатов), поскольку патрон для армии был все же слабоват. Армейцам хотелось большего.

Ответом стала винтовка и карабин (чуть позже, чем винтовка) Спенсера

под довольно мощный (по сравнению с .44 Генри) патрон ,56/56 Спенсер

7-ми зарядный магазин в прикладе был не так вместителен, как подствольный магазин в винчестере, но тоже позволял очень быстро выстрелить 7 раз подряд. Зато магазин в Спенсере был съемный и поменять его было делом недолгим, в отличие от перезарядки подствольного магазина.

.

. Винтовка Спенсера с принадлежностями: сумка с магазинами, магазин, штык в чехле. Карабин был заметно короче, поставлялся без штыка.

Опытные пользователи носили с собой чехлы на 8 магазинов + 1 магазин в прикладе, получая боезапас готовых к стрельбе патронов в 63 штуки, что, впрочем, не мешало носить собой еще больше патронов, если здоровье позволяло. Напомню, что каждый патрон весил около 35 граммов.

Всего за годы гражданской войны армия Союза получила около 95 тысяч винтовок и карабинов, произведенных как собственно фирмой Спенсера, так и по лицензиям, с небольшими изменениями.

Нужно отметить, что Спенсеры производились в разных калибрах - от .40/56 до 56/56. Вторая цифра - это диаметр гильзы над рантом, первая - диаметр дульца. Диаметр пули был немного меньше. Снаряжались патроны, в зависимости от фирмы производителя, пулями немного отличавшимися по весу и форме, поэтому баллистика патронов разных производителей могла несколько отличаться.

Для охотников выпускались даже дробовые версии патронов, вплоть до .40.

Дробовые патроны, кстати, очень интересны по исполнению - вместо пули в гильзу вставлялся деревянный тонкостенный контейнер с очень мелкой дробью.

В 1865 году фирма Спенсер была продана, причем неоднократно, окончательным владельцем стал Винчестер, использовавший производственные мощности Спенсера для производства своих собственных моделей. На этом история производства "Спенсеров" заканчивается.

Интересно, что впоследствии армия США перешла на однозарядные Спрингфилды 1873 года. Ну а потом уже частично перевооружились на Ремингтон-Ли, в девичестве Ли-Метфорд (о которой чуть позже), хотя и под другой патрон.

Европа в это время все еще развлекалась с дульнозарядным оружием.

Англичане спохватились аж в 67 году, одним из пионеров в Англии стал патрон Боксера .577 калибра. Выбор калибра был обусловлен тем, что патрон предназначался для использования в переделанных дульнозарядных винтовках Энфилд. Переделка заключалась в том, что на винтовки устанавливался откидной затвор системы Снайдера. Впоследствии название затвора распространилось на патрон и он стал именоваться .577 Снайдер.

Первоначально изготавливался из лакированной бумаги с латунным донцем, затем гильза стала полностью латунной.

Скорострельность Снайдер-Энфилдов возросла до 10-12 выстрелов в минуту, дальность и точность стрельбы выросли незначительно. Эти винтовки состояли на вооружении британской армии аж до 1901 года, хотя с 1888 года постепенно выводились в резерв (оставаясь на вооружении территориальных подразделений) в связи с принятием на вооружение винтовки Ли-Метфорд, и Мартини-Энфилда.

Снайдер-Энфилд.

Мартини-Энфилд первоначально выпускались под патрон уменьшенного калибра .577/450 Martini–Henry (здесь .450 - калибр пули, .577 - диаметр гильзы в дюймах, гильза бутылочной формы). На картинке - второй и третий слева. Первый - .577 снайдер.

После того, как в 1888 году был создан патрон .303, первоначально использовавшийся с дымным порохом, Мартини-Энфилды выпускались уже .303 калибра (7.62 мм). На предыдущей картинке - крайне правый.

Пуля с медной оболочкой позволяла использовать маленький (по тем временам) калибр, ее не срывало с нарезов, как свинцовую. Это позволило увеличить начальную скорость пули, соответственно дальность и точность стрельбы. Был еще экспериментальный патрон .403, но он так и остался экспериментальным. 303 понравился военным намного больше.

И вот тут уже разделение на военные и охотничьи боеприпасы поперло полным ходом. Охотникам нужно было останавливающее действие, позволяющее надеяться на то, что второго выстрела по крупному зверю не понадобится, а военным большая дальность стрельбы.

Но это уже конец рассматриваемого периода.

Ли-Метфорд (первая английская магазинная винтовка) создавалась под патрон .577/450 Martini–Henry, но к моменту принятия на вооружение в 88 году уже был готов .303 патрон и в калибре .450 была выпущена небольшая партия (для испытаний).

Тем же путем пошли в России, переделав старые винтовки под унитарный патрон (сначала была предпринята попытка переделки дульнозарядного оружия в игольчатые ружья, но к счастью вовремя спохватились и оценили возможности унитарного патрона центрального воспламенения.

В результате на вооружение были приняты винтовки Баранова и Кринка калибром 15.24 мм (6 линий).

Надо сказать, что патрон Кринка был неудачным. Слишком большой калибр, слишком короткая пуля и небольшой заряд пороха в результате дали небольшую дальность прицельной стрельбы и весьма посредственную точность. На деле даже хуже, чем Снайдер-Энфилд. К счастью на вооружение русской армии поступили винтовки Бердана, которые практически не уступали современным им винтовкам европейских государств. К сожалению, замена шла довольно медленно и в результате винтовки Баранова, официально замененные винтовками сначала Кринка, а затем Бердана, применялись в войне с Турцией 77-78 года.

Возможностей снайперской стрельбы российская армия на тот момент не осознала, поэтому с повышением точности и дальнобойности никто не заигрывал.

Собственно, вплоть до 1891 года, когда на вооружение была принята знаменитая Мосинка, винтовка Бердана была основным и практически единственным армейским оружием в России.

У немцев ситуация была похожа на то, что творилось в Англии.

В 77 году была принята на вооружение однозарядная винтовка под унитарный патрон (довольно удачный) калибра 11 мм с длинной (60 мм) гильзой бутылочной формы. В 84 году модернизирована - приспособлен 8-ми зарядный трубчатый подствольный магазин, выпускалась так же модель для пограничников под ослабленный и укороченный патрон.

в 88 году заменена на Gewehr 88, о котором все уже и так знают.

Похожая ерунда творилась со всеми европейскими армиями.

Теперь об интересных образцах, которые не пошли в серию.

U.S. patent No, 54934 issued May 22, 1866

Это мало кому о чем-нибудь говорит, кроме американских же любителей огнестрела. Это номер патента одного из самых уникальных ружей 19 века.

Итак, господа, позвольте вам представить оружие, опередившее свое время. Не то чтоб чудовищно, но все же.

Один американский любитель оружия пишет: Наше замечательное правительство запрещает нам полностью автоматическое оружие, мол очень быстро стреляет и слишком многозарядное. При этом они наивно думают, что это касается только современного оружия. Интересно, что бы они сказали, еслиб узнали про винтовку .50 калибра с 50 зарядным магазином, способную выстрелить в умелых руках 50 раз за 19 секунд при довольно быстрой смене магазина? Скукожились и стали звать мамочку?

Думаю да, прогибиционисты всего мира впали бы в состояние бурного возмущения и нервенной дрожи, случись им увидеть это чудо. К сожалению, в живую эту винтовку (официально - карабин) увидеть можно только с очень большим трудом. Меггс собрал всего лишь три экземпляра-прототипа для испытаний, проводившихся американской армией. Поэтому те, кто боятся оружия могут выдохнуть, а мы с вами, товарищи любители огнестрела, посмотрим на действительно уникальное оружие и немного поглотаем слюни.

Итак, казнозарядный карабин капитана Исайи Мегса с серийным номером 2.

На испытаниях из такого ружья было сделано 38000 выстрелов, максимальная скорострельность 50 выстрелов за 19 секунд.

Ни одной задержки и осечки не было.

50-ти зарядный трубчатый магазин (пять направляющих по 10 патронов в каждой) размещался в прикладе и шейке приклада карабина.

Перезаряжание осуществлялось поворотом рычага, на котором был размещен спусковой крючок и спусковая скоба

Вот этим рычагом осуществлялся поворот механихма магазина для подачи следующих десяти патронов.

собственно магазин

Мушка и художественные излишества

Еще один экземпляр

Фотография чертежа из патента.

Цепное ружье Гай и Гикотт

Интересная система, в которой в бесконечную цепь с зарядными каморами, игравшую ту же роль, что цепь в упомянутом выше "револьвере" Джоселина заряжались унитарные патроны. Патроны были слабые, малого калибра, зато их было ОЧЕНЬ много.

Цепь проходила и через весь приклад, всего в нее можно было зарядить до 80 патронов.

Большой магазин и высокая (для того времени) скорострельность вызвали интерес к этому оружию, но слабый патрон (такой использовался в дамских револьверах) даже при длинном стволе не позволял цепному ружью стать серьезным оружием.

В дополнение к ружью был выпущен пистолет с гораздо меньшим количеством зарядов, практического интереса уже почти не представлявший - на фоне револьверов он выглядел бледно, да и удобство использования было весьма сомнительно.

На этом наш КРАТКИЙ обзор можно считать законченным, спасибо за внимание)

С новым годом, любители оружия!

@темы: Оружие, 19 век, Историки негодуэ, Огнестрел

-

-

31.12.2015 в 12:54Шассепо все-таки.

А так труд шикарный.

-

-

31.12.2015 в 14:07-

-

31.12.2015 в 14:14-

-

31.12.2015 в 14:41-

-

31.12.2015 в 21:24-

-

01.01.2016 в 02:27